Deutsche Auswanderer: Geschichte, Feste und Traditionen

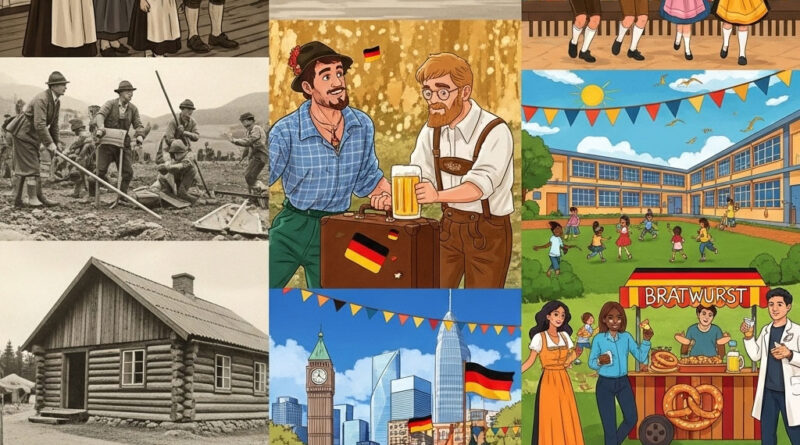

Deutsche Auswanderer haben in fast jedem Teil der Welt Spuren hinterlassen: in Ortsnamen und Architektur, in Liedern, Dialekten und Rezepten, in Vereinen, Festen und Erinnerungen.

Der Weg führte vom 18. und 19. Jahrhundert über die Massenauswanderungen nach Nord- und Südamerika bis zu späteren Bewegungen nach Kanada und Australien. Heute sind die deutschsprachigen Diaspora-Gemeinden heterogen, vernetzt und oft mehrsprachig – und zugleich bemüht, Traditionen lebendig zu halten, ohne stehenzubleiben. Dieser Artikel erzählt, wie es dazu kam, wo die kulturellen Inseln heute sichtbar sind und welche Feste und Besonderheiten bis heute faszinieren.

Historischer Überblick: Gründe, Routen, Wellen

Mehrere Faktoren trieben Menschen aus deutschsprachigen Regionen in die Ferne: wirtschaftliche Not, fehlendes Land, religiöse Spannungen, aber auch Neugier, Abenteuerlust und die Hoffnung auf politische Freiheit. Die Revolutionen von 1848/49 schickten eine Generation liberaler, gut ausgebildeter Auswanderer in die Welt, die in neuen Gemeinwesen Zeitungen gründeten, Vereine ins Leben riefen und kommunale Strukturen mitprägten.

Auswanderergesellschaften organisierten Überfahrten, Werbebroschüren versprachen fruchtbares Land und einen „Neuanfang ohne Zunftzwang“. In vielen Fällen reisten Familien in Kettenmigration: Ein Pionier schrieb Briefe in die Heimat, die Verwandte und Nachbarn nachzogen. So bildeten sich Siedlungskerne, die als Keimzellen von Gemeinden und später ganzen Landstrichen gelten können.

„Mein Urgroßvater kam mit nichts als einem Koffer, einer Geige und einem Rezept für Räucherwurst. Der Rest waren Mut, Hände und die Hilfe von Leuten, die schon da waren.“

Sprache und Glaube spielten bei der Selbstorganisation eine zentrale Rolle. Evangelische und katholische Gemeinden wurden zu sozialen Ankerpunkten, Schulen vermittelten zunächst Unterricht in deutscher Sprache. Mit der Zeit setzte die Zweisprachigkeit ein – bis hin zur vollständigen Assimilation, je nach Ort, Epoche und politischem Klima.

USA: Texas und der „German Belt“

Unter den vielen US-Regionen mit deutschsprachiger Prägung ragt Texas hervor. Im 19. Jahrhundert zog es viele Siedler in das Hill Country zwischen San Antonio, New Braunfels und Fredericksburg. Vereine entstanden, Weingärten wurden angelegt, Fachwerkhäuser und steinerne Scheunen setzten architektonische Akzente. Aus dem Nebeneinander von Pionieralltag und Geselligkeit erwuchs eine bis heute sichtbare Kultur.

Eine Besonderheit ist das Texasdeutsch, ein in den USA entstandener Dialekt mit Wörtern und Satzmelodien, die an süddeutsche und hessische Ursprünge erinnern. Zwar gilt der Dialekt als stark gefährdet, doch in Erzählkreisen, Tonarchiven und Projekten zur Sprachdokumentation lebt er weiter.

„Wir sagten als Kinder daheim ‘Mach die Tür zu, it out!’ – ein Mischmasch, über den wir erst später lachen konnten“, erinnert sich ein Nachfahre deutsch-texanischer Siedler.

Feste zeigen die anhaltende Strahlkraft der Traditionen. In New Braunfels wird ein großer Wurst- und Musikreigen gefeiert, in Fredericksburg treffen sich Blaskapellen, Trachtengruppen und Tanzvereine. Biergärten fungieren als Treffpunkte der Gemeinschaft, mit deftiger Küche, Polka, Walzer und modernen Klängen nebeneinander. Gleichzeitig ist vieles im Wandel: jüngere Generationen greifen Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Inklusion auf, sodass Volksfeste beides sind – Erinnerung und Gegenwart.

USA jenseits von Texas: Midwest, Ostküste und Sprachinseln

Die deutschsprachige Prägung reicht weit über Texas hinaus. In Wisconsin, Missouri, Ohio und Pennsylvania setzten Handwerk und Industrie Akzente: Brauereien, Bäckereien und Maschinenbau profitierten von Wissen, das Einwanderer mitbrachten. In Pennsylvania entwickelten die sogenannten „Pennsylvania Dutch“ – trotz des Namens meist deutscher Herkunft – eigene Sprach- und Lebensformen. Auch die Amana Colonies in Iowa stehen exemplarisch für religiös geprägte Gemeinschaftsgründungen.

Viele Städte feiern bis heute mit deutsch inspirierten Festivals. Ob groß angelegte Oktoberfeste in Metropolen oder kleinere Stadtteilfeste: Überall finden sich Spuren im Kulinarischen (Brezen, Bratwurst, Sauerkraut), in der Musik (Blasorchester, Chöre) und in der Vereinslandschaft (Schützen-, Sänger- und Turnvereine). Gleichwohl gab es Rückschläge: In Kriegszeiten führten Misstrauen und Repression zur Einschränkung deutscher Sprache im öffentlichen Raum und zum Umbenennen von Straßen, Schulen oder Vereinen.

Brasilien: Pomerode, Blumenau und der Süden als Kulturraum

In Brasilien ist die deutsche Präsenz besonders in den südlichen Bundesstaaten Santa Catarina, Rio Grande do Sul und Paraná sichtbar. Ortschaften wie Pomerode und Blumenau pflegen bis heute Bräuche, die an nord- und mitteldeutsche Wurzeln erinnern. Fachwerkarchitektur, sorgfältig gepflegte Gärten, Vereinsheime und Musikfeste prägen das Ortsbild.

Ein faszinierendes Detail ist die Vielfalt der Dialekte: Neben standarddeutschen Einflüssen sind Varianten wie Riograndenser Hunsrückisch oder das pomeranische „Pomerano“ bis heute hörbar. In manchen Familienweinkellern, Bäckereien und Metzgereien ist Deutsch nach wie vor Alltagssprache, häufig im Wechsel mit Portugiesisch. Schulen, Kulturhäuser und Museen bieten Räume für Geschichte, Tanz, Chorarbeit und Trachtengruppen.

„Wir sprechen zu Hause Pomerano, in der Schule Portugiesisch und auf dem Fest ein bisschen Hochdeutsch, wenn die Gäste kommen“, sagt eine Lehrerin aus Santa Catarina mit einem Lächeln.

Festkultur ist hier mehr als Folklore: Sie ist wirtschaftlicher Faktor durch Tourismus und Identitätspflege zugleich. In Blumenau zieht ein großes Oktoberfest Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Land an. In Pomerode werden regionale Handwerkskünste, Backtraditionen und Musik hochgehalten. Parallel öffnet sich die Szene: Zahlreiche Gruppen suchen die Zusammenarbeit mit afrobrasilianischen, italienischen und polnischen Vereinen, um die kulturelle Vielfalt des Südens sichtbar zu machen.

Argentinien: Sierra, Täler und die Fiesta Nacional

Auch in Argentinien finden sich deutsche Spuren, gerade in der Provinz Córdoba. Villa General Belgrano ist für seine „Fiesta Nacional de la Cerveza“ bekannt, bei der sich Trachten, Kapellen und kulinarische Spezialitäten zu einem farbenfrohen Bild mischen. La Cumbrecita, ursprünglich als alpiner Rückzugsort gedacht, bringt Holzhäuser, Berghotels und Wandertradition in die argentinische Landschaft.

Andernorts zeigen sich Einflüsse in Schulen, Sportvereinen, Chören und in Bäckereien. Buenos Aires und andere Großstädte beherbergen Kulturinstitutionen, die Sprache, Musik und Literatur pflegen. Gleichzeitig ist die argentinische Deutschstamm-Gemeinschaft Teil eines Mosaiks aus italienischen, spanischen, jüdischen, syrisch-libanesischen und zahlreichen weiteren Einwanderungsgeschichten. Die Vielfalt prägt auch die Feste, die immer öfter mit Tango- und Folklore-Elementen verschmelzen.

„Das Beste ist das Miteinander: Wir singen ‘In München steht ein Hofbräuhaus’ – und tanzen später doch wieder Tango“, sagt ein Vereinsvorsitzender augenzwinkernd.

Wie in Brasilien standen auch in Argentinien Zeiten der Annäherung und der Distanzierung nebeneinander. Politische Umbrüche, die Weltkriege und Migration im 20. Jahrhundert veränderten Selbstbilder und Sichtbarkeit. Heute setzen viele Gemeinden auf offene, familienfreundliche Veranstaltungen, historische Stadtführungen und kulinarische Wochen, um Traditionen zeitgemäß zu präsentieren.

Kanada: Von „Berlin“ zu Kitchener und ein Fest mit Format

In Kanada ragt der Doppelstandort Kitchener–Waterloo heraus. Die Stadt hieß einst Berlin, wurde aber im Ersten Weltkrieg umbenannt. Bis heute ist die Gegend für technologische Innovation, Universitäten und eine lebendige Vereinslandschaft bekannt – und für ein großes Oktoberfest, das Brauchtum, Umzüge und Benefizgedanken verbindet.

Deutschsprachige Einflüsse finden sich auch in Mennoniten- und Hutterergemeinden, in denen Dialekte wie das Pennsylvania German lebendig geblieben sind. Auf den Märkten und in Hofläden begegnet man traditionellen Backwaren, Konserven, Käsen und Wurstwaren, die über Generationen weitergegeben wurden. Neben religiösen Gemeinden pflegen säkulare Vereine Chormusik, Theater und Tanz.

„Unsere Großeltern sprachen Pennsylvaniadeutsch, wir mischen es mit Englisch – wichtig ist, dass das Miteinander bleibt“, sagt ein junger Chorleiter aus Ontario.

Kanadas Migrationspolitik und das Selbstverständnis als Einwanderungsland fördern seit Jahrzehnten das Nebeneinander von Kulturen. Dadurch entstehen Festivals, die nicht nur an Vergangenes erinnern, sondern aktiv Gegenwart und Zukunft der Gemeinden mitgestalten, etwa durch Jugendprogramme, interkulturelle Workshops oder Kooperationen mit indigenen Organisationen.

Australien: Barossa Valley, Hahndorf und die südliche Spur

In Australien ist die deutschsprachige Prägung in South Australia und im Barossa Valley besonders sichtbar. Hahndorf – zeitweise umbenannt, später rückbenannt – ist ein Ort, an dem Fachwerk, Obstgärten, Bäckereien und Gasthäuser ein vertrautes Bild erzeugen. In Tanunda und anderen Weinbauorten trifft man auf Familienbetriebe, die Rebschnitt, Ausbau und Kellertechnik über Generationen kultiviert haben.

Lutherische Kirchen, Gesangvereine und Brauchtumsgruppen boten frühen Siedlern Halt in einem neuen, oft rauen Umfeld. Heute führen Kulturvereine Schützenfeste, Erntedankumzüge und Musikabende durch, häufig mit einem australischen Twist: Picknickdecken, Open-Air-Bühnen, Foodtrucks und lokale Weine gehören selbstverständlich dazu.

„Wir backen Streuselkuchen, servieren aber gleich daneben australische Pies – beides ist unser Zuhause“, berichtet eine Bäckerin aus Hahndorf.

Wie in Nord- und Südamerika gab es auch in Australien Phasen, in denen die deutsche Kultur weniger sichtbar war. Kriege, Internierungen und Umbenennungen hinterließen Spuren in Biografien und Stadtbildern. Umso bemerkenswerter ist die heutige Offenheit, mit der viele Orte ihre Geschichte aufarbeiten: museale Projekte, Geschichtspfade und Zeitzeugengespräche sind fester Bestandteil eines modernen Umgangs mit Vergangenheit.

Besonderheiten der Diaspora: Sprache, Vereine, Küche, Architektur

Sprache: Dialekte wie Texasdeutsch, Riograndenser Hunsrückisch, Pomerano oder Pennsylvania German zeigen, wie beweglich Sprache ist. Sie nehmen Lehnwörter auf, verändern Grammatik und Aussprache und bezeugen, dass Identität nichts Starres ist. Sprachinseln schrumpfen, doch Tonarchive, Schulprojekte und digitale Plattformen helfen beim Bewahren.

Vereine: Sänger- und Schützenvereine, Turn- und Trachtenvereine waren über Jahrzehnte das Rückgrat der Gemeinschaft. Sie organisierten Feste, halfen bei Krankheits- und Todesfällen, vermittelten Arbeit und bauten Brücken zur Mehrheitsgesellschaft. Heute sind viele Vereine offen und international – sie heißen Besucherinnen und Besucher ohne deutschsprachige Wurzeln willkommen und kooperieren mit anderen Gruppen.

Küche: Kulinarik ist vielleicht das dauerhafteste Bindeglied. Von Brezen, Bratwurst und Sauerkraut über Strudel, Kuchen und Torten bis zu regionalen Spezialitäten wie Maultaschen, Labskaus oder fränkischen Braten – vieles wurde angepasst und neu interpretiert. In tropischen Zonen werden Rezepte mit lokalen Zutaten nachgekocht: Wurst mit Maniokbeilage, Kuchen mit Guave, Sauerkraut mit regionalen Gewürzen.

Architektur: Fachwerkhäuser in Brasilien, steinerne Farmgebäude in Texas, Siedlungsstrukturen im Barossa Valley – die baulichen Spuren erzählen von Anpassung und Erinnerung zugleich. Häufig wurden Bauweisen mit lokalen Materialien kombiniert, sodass hybride Formen entstanden: ein deutsches Satteldach auf australischem Sandstein, eine Schwarzwald-Giebelidee in subtropischem Klima.

Feste als Bühne der Erinnerung – und der Gegenwart

Feste sind Schaufenster der Diaspora-Kultur. Sie bieten Musik, Tanz, Parade und Kulinarik – und zugleich Aushandlungsräume, in denen Zugehörigkeit neu definiert wird. In Texas ist ein Wurst- oder Oktoberfest eine Einladung an die ganze Stadt; in Kanada verbinden Umzüge, Benefizaktionen und Wettbewerbe Tradition mit Gemeinsinn; in Brasilien und Argentinien sind die Veranstaltungen Motoren des Tourismus und der regionalen Wirtschaft.

Bemerkenswert ist, wie sehr sich die Festkultur geöffnet hat. Neben Marschmusik und Blasmusik stehen Rock, Pop und elektronische Klänge. Neben Trachten sieht man Jeans, Sneaker und Streetwear. Viele Feste verfolgen Nachhaltigkeitskonzepte, setzen auf Mehrwegbecher, regionale Lieferketten und Barrierefreiheit.

„Unsere Großeltern hätten nie gedacht, dass ein Trachtenumzug nach der Sambagruppe kommt – aber genau so fühlt es sich heute richtig an“, sagt eine Organisatorin eines südamerikanischen Kulturfests.

Herausforderungen: Assimilation, Vorurteile, Verlust – und Chancen

Assimilation ist ein ambivalenter Prozess: Sie erleichtert Teilhabe, kann aber zu Sprachverlust und Vereinsamung traditioneller Strukturen führen. In Kriegs- und Krisenzeiten schlug die Stimmung mancherorts in Misstrauen um – mit Folgen für Vereinsregister, Straßennamen und die Sichtbarkeit deutscher Kultur. Heute stellen sich neue Fragen: Wie erreicht man junge Menschen, die mobil, digital und vielfältig vernetzt sind? Wie balanciert man historische Genauigkeit mit einer offenen, einladenden Festkultur?

Die Antwort vieler Gemeinden lautet: Bildung, Begegnung, Beteiligung. Museen und Erinnerungsorte setzen auf partizipative Formate. Schulprojekte bringen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mit Jugendlichen ins Gespräch. Chöre, Theater- und Tanzgruppen kooperieren über Sprach- und Herkunftsgrenzen hinweg. Digitale Archive sammeln Fotos, Lieder, Rezepte und sprechen damit auch Menschen an, die räumlich weit weg leben.

Vier Miniaturen aus der Praxis

- Texas, Hill Country: Ein Wochenend-Workshop im Gemeindehaus: vormittags Dialekt-Aufnahmen, nachmittags Kochkurs mit Familienrezepten, abends Tanz im Freien. Am Ende steht ein USB-Stick mit Audiodateien und ein kleines Heft mit Rezepten.

- Pomerode, Brasilien: Eine Schule organisiert einen „Sprachgarten“: Kinder schreiben Pomerano-Wörter an Holzschilder und pflanzen daneben Kräuter. Besucherinnen und Besucher riechen, lesen und lernen im Vorbeigehen.

- Kitchener–Waterloo, Kanada: Ein Chorprojekt verbindet Volkslieder, jiddische Melodien und neue Kompositionen. Die Aufführung endet mit einem gemeinsamen Stück, das Englisch, Deutsch und Pennsylvania German mischt.

- Hahndorf, Australien: Ein Geschichtspfad führt von der Kirche zur Bäckerei, weiter zum alten Schulhaus. QR-Codes verlinken auf Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern – Mehrsprachigkeit inklusive.

Gegenwart und Zukunft: Pflege, Wandel, Teilhabe

Die deutschsprachigen Diaspora-Gemeinden haben sich von ethnischen Nischen zu offenen Kulturakteuren entwickelt. Das macht sie resilient. Wer heute ein Fest besucht, trifft auf ein Publikum, das gekommen ist, um zu genießen, zu lernen und teilzuhaben – unabhängig von Herkunft. Diese Offenheit stärkt das, was an den Anfängen stand: der Wunsch, ein gutes Leben aufzubauen, gemeinsam zu arbeiten und zu feiern.

Sprachpflege bleibt ein zentrales Thema. Projekte zur Dokumentation von Dialekten, zweisprachige Kindergärten, Theater-AGs und Chorinitiativen zeigen, dass junge Menschen Lust auf Geschichte haben, wenn sie sie mitgestalten dürfen. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für schwierige Kapitel – etwa Diskriminierung in Kriegszeiten oder blinde Flecken in lokalen Chroniken. Viele Gemeinden stellen sich dem offen und nutzen Forschung, Kunst und Dialog, um genauer hinzusehen.

„Tradition ist kein Museum, sondern ein Werkzeug“, sagt ein Kulturmanager aus dem Barossa Valley. „Wir benutzen es, um die Gegenwart besser zu gestalten.“

Schließlich spielen digitale Medien eine enorme Rolle: Podcasts zu Dialekten, Video-Reihen über Familienrezepte, digitale Chorbücher und virtualisierte Ausstellungen verbinden Menschen über Kontinente hinweg. Aus dem früheren Briefwechsel ist ein globales Netzwerk geworden, das Wissen, Erfahrung und Freude in Echtzeit teilt.

Von Aufbruch und Anpassung

Die Geschichte der deutschen Auswanderer ist eine Geschichte von Aufbruch und Anpassung, von Verlust und Erfindung. In Texas hört man das Echo des Texasdeutschen, in Brasiliens Süden duftet es nach frischem Brot in Fachwerkstraßen, in Argentiniens Tälern tanzen Trachten neben Tango, in Kanada mischen Chöre Dialekte und Pop, und in Australien liegt zwischen Streuselkuchen und Shiraz ein Stück Heimat. All das sind keine Postkartenmotive, sondern lebendige, manchmal widersprüchliche Wirklichkeiten.

Wer diese Wirklichkeiten ernst nimmt, entdeckt: Feste sind mehr als Volksbelustigung; Sprache ist mehr als Grammatik; Vereine sind mehr als Tradition. Sie sind die Bühne, auf der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander sprechen. Und sie erinnern uns daran, dass Kultur nicht geerbt wird wie ein Möbelstück – sie wird gemacht, jeden Tag, von Menschen, die neugierig bleiben und einander zuhören.